Acc Chem Res | 上海药物所发展新策略构建类天然大环靶向“不可成药”靶点

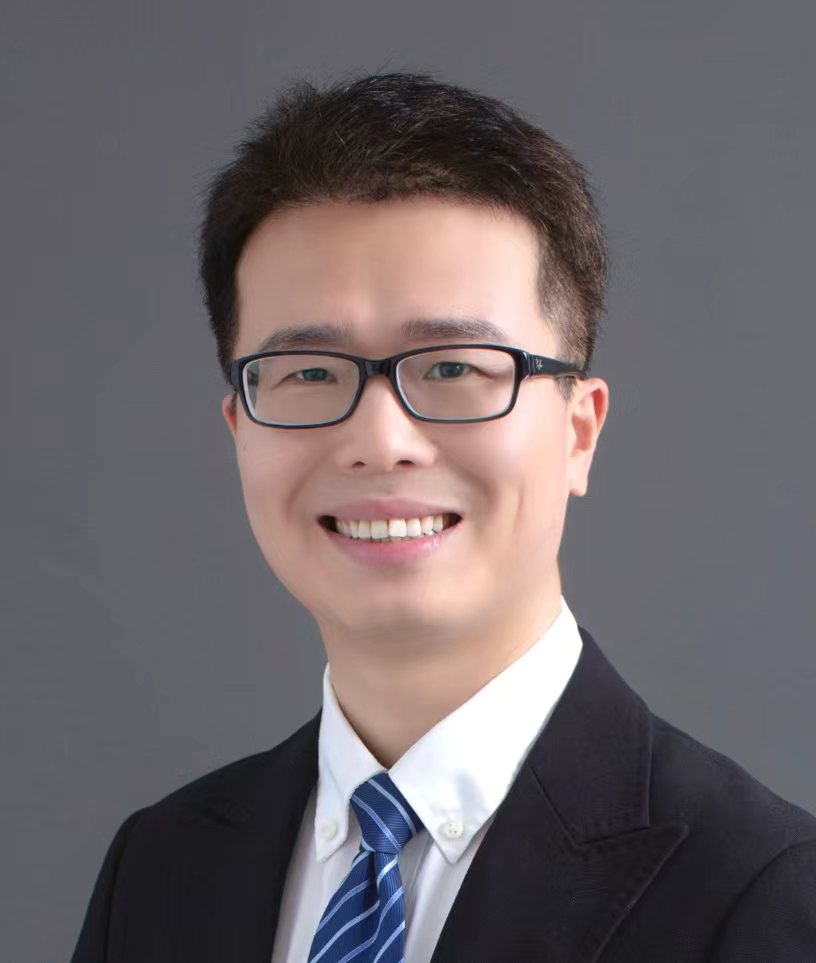

2025年9月15日,中国科学院上海药物研究所杨伟波团队受邀在Accounts of Chemical Research发表题为“Developing new strategies to construct pseudo-natural macrocycles for undruggable targets”的综述论文。该文系统总结了课题组在类天然大环化合物(pseudo-natural macrocycles)设计与合成方面的最新进展,并探讨了其在应对“不可成药”靶点中的应用潜力。

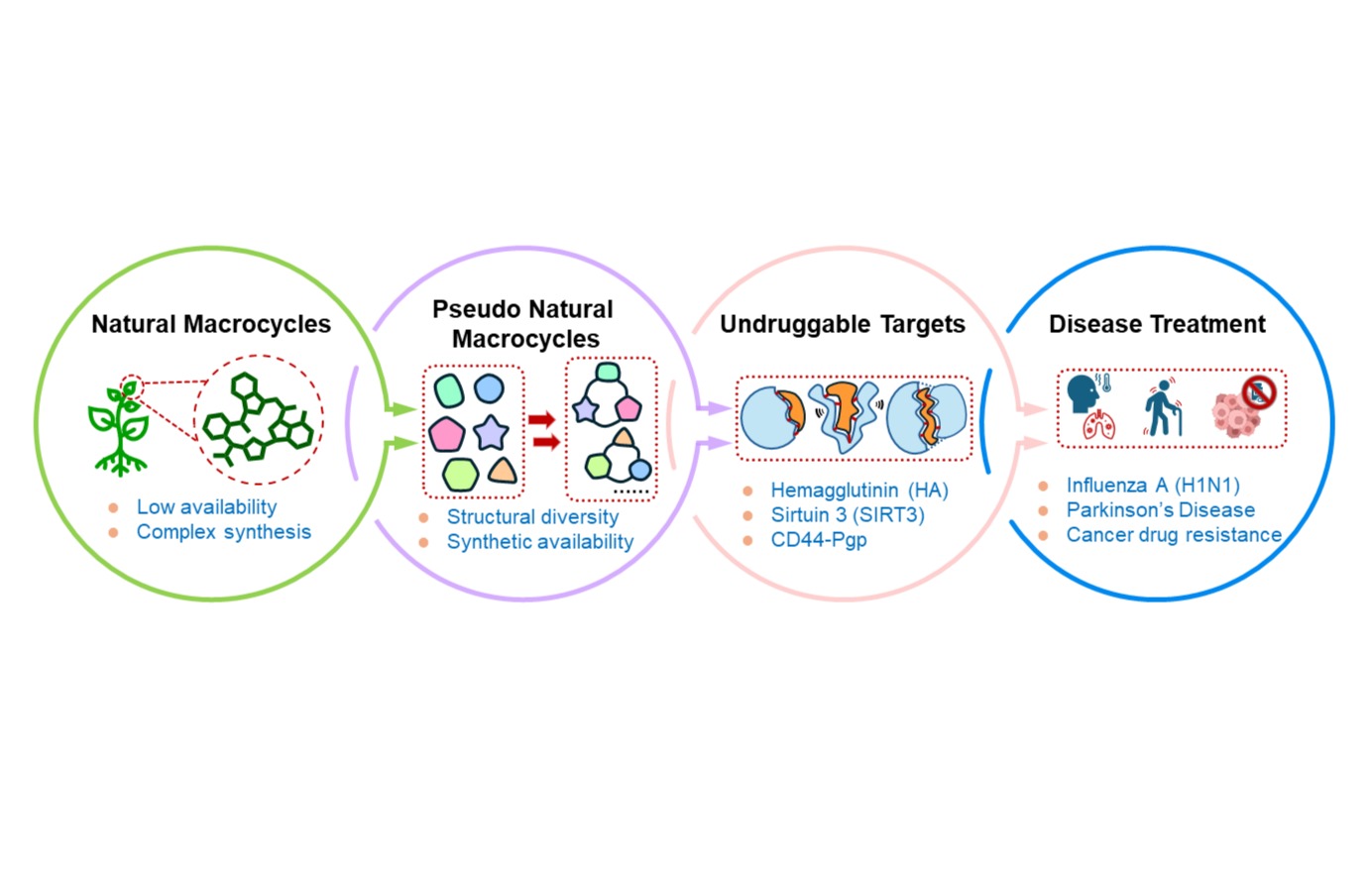

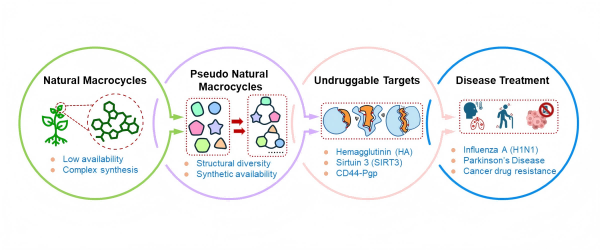

约85%的疾病相关蛋白因缺乏合适结合口袋或具有平坦表面,被认为是“不可成药”的靶点。近年来,分子胶和PROTAC等新型策略虽取得突破,但仍存在一定局限。大环分子凭借其独特的三维构象和较高的结合能力,被视为破解这一难题的重要分子类型。然而,天然大环结构复杂、分离产率低且合成困难,极大限制了其临床应用。

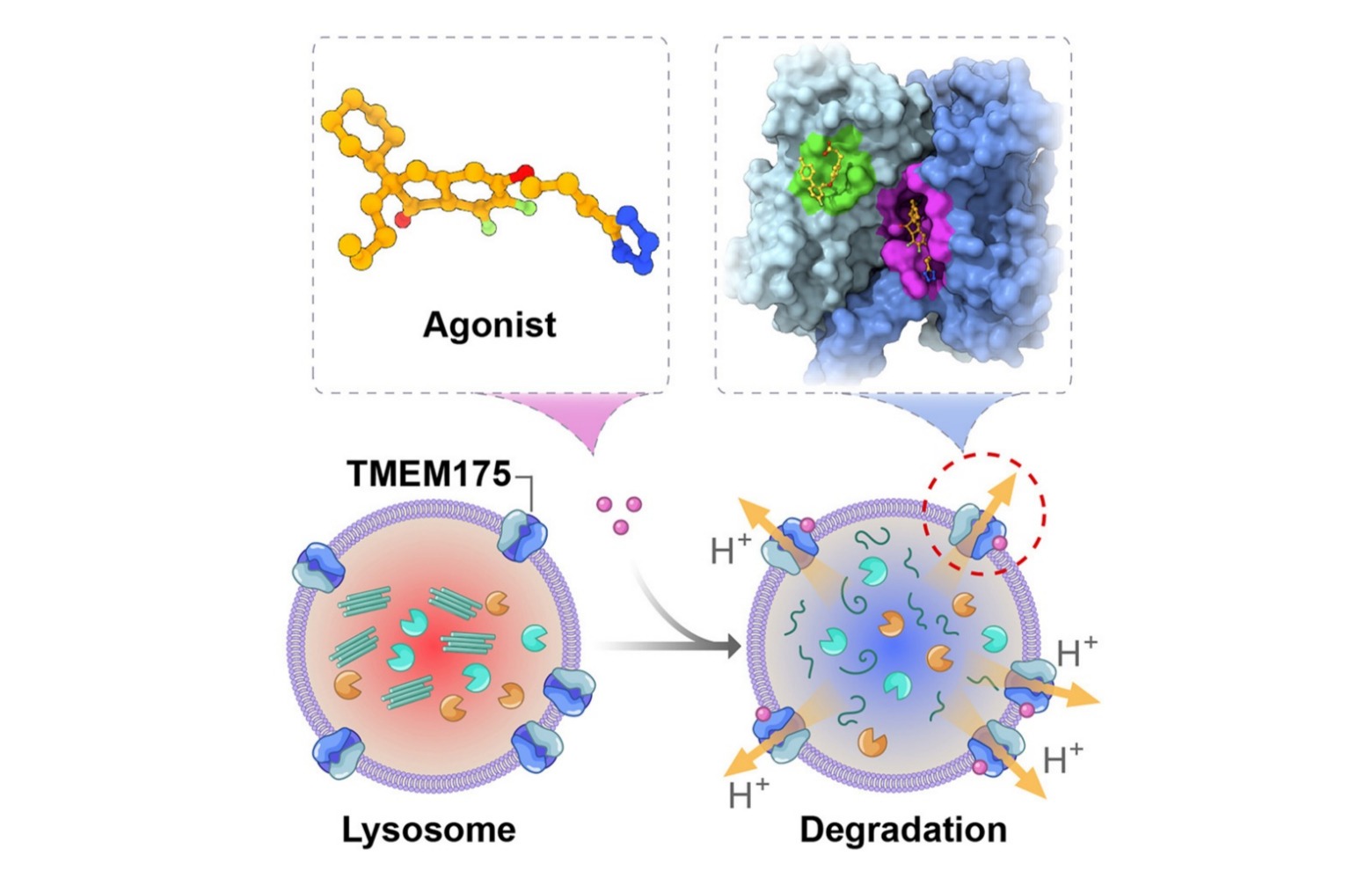

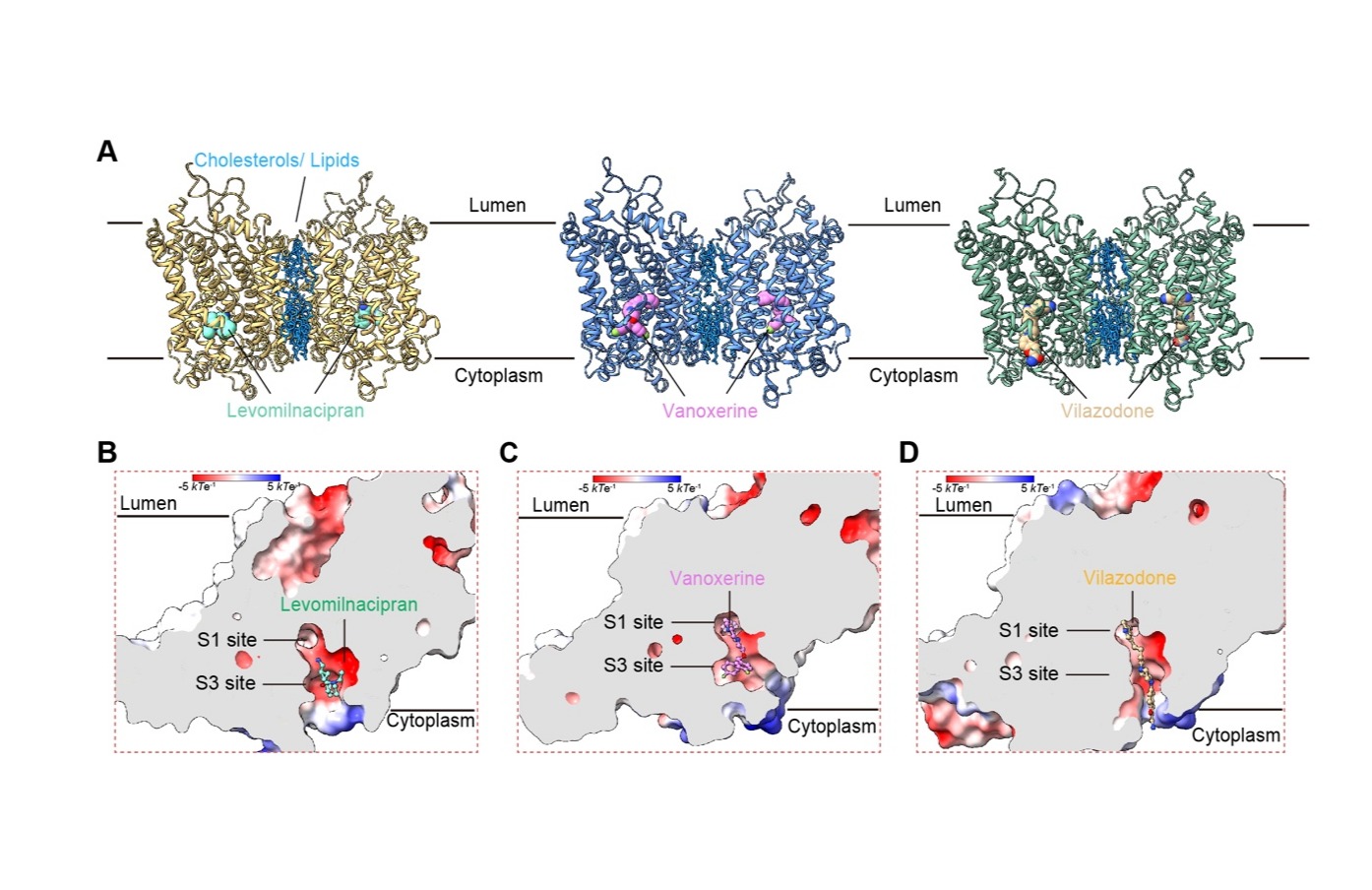

本研究中,研究团队提出了模块化仿生组装策略,通过拆解天然产物的合成逻辑,发展新型大环化反应,并以手性氨基酸替代复杂手性片段,从而实现多类类天然大环的快速构建。团队不仅开发了多组分双C–H活化、sp3 C–H活化螺环化、双C–H/O₂活化等创新大环化方法,还建立了一个涵盖1700余个化合物的类天然大环库。在功能研究方面,这些大环分子展现出在抗流感病毒、帕金森病治疗以及克服肿瘤多药耐药中的显著潜力。研究团队还展望了未来的发展方向,包括拓展新的立体选择性大环化手段、结合人工智能优化分子性质,以及将大环策略应用于更广泛的“不可成药”靶点和联合疗法研究。

上海药物所硕士研究生王晗与博士后毕童钰为论文共同第一作者,杨伟波研究员为通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金的资助。

文章链接: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.accounts.5c00524

构建类天然大环靶向“不可成药”靶点

(供稿部门:杨伟波课题组)