[转载]费拉拉获奖与阿瓦斯汀“误用”

作者: 刘伯宁 2010-09-30 21:05:11 来源:南方周末

从福克曼提出“肿瘤血管内生”假说,到费拉拉研制出阿瓦斯汀和兰尼单抗,其间历时三十余年。但商业利益的作祟使得基因泰克不会主动去开发阿瓦斯汀的眼科适用症。

费拉拉获得2010年度拉斯克奖,该奖也被视为诺贝尔奖的风向标。

2010年9月20日,美国拉斯克(Lasker)临床医学奖授予了基因泰克(Genentech)公司的科学家费拉拉(Napoleone Ferrara)。拉斯克奖在医学界的声望仅次于诺贝尔生理医学奖。获得该奖的科学家,大约有半数在数年后染指诺贝尔奖。因此,该奖也被视为诺贝尔奖的风向标。

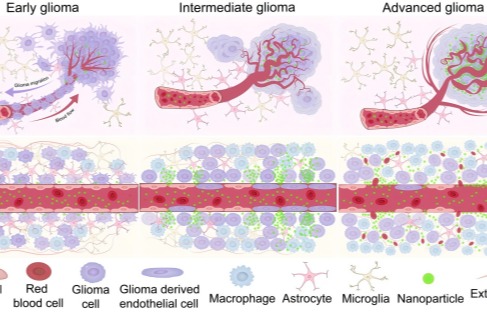

费拉拉获此殊荣的原因是,其发现了促进血管生长的“血管内皮生长因子”(VEGF),并据此为药物靶点,先后开发出用于治疗转移性癌症的贝伐单抗,和用于治疗老年黄斑变性(AMD)的兰尼单抗。尤其是后者能够显著提高患者的视力。而在此前AMD病在临床上近乎绝症,绝大部分病人都难逃失明的厄运。

更为重要的是,费拉拉所研制的贝伐单抗和兰尼单抗,在临床上实现了数十年前,美国科学家福克曼提出的“通过抑制血管生长来遏止肿瘤增生”的假说。目前,癌症的“抗血管内生疗法”已经成为继放化疗外,使用最为广泛的治疗策略。作为此疗法的先驱者,费拉拉获此殊荣当之无愧。

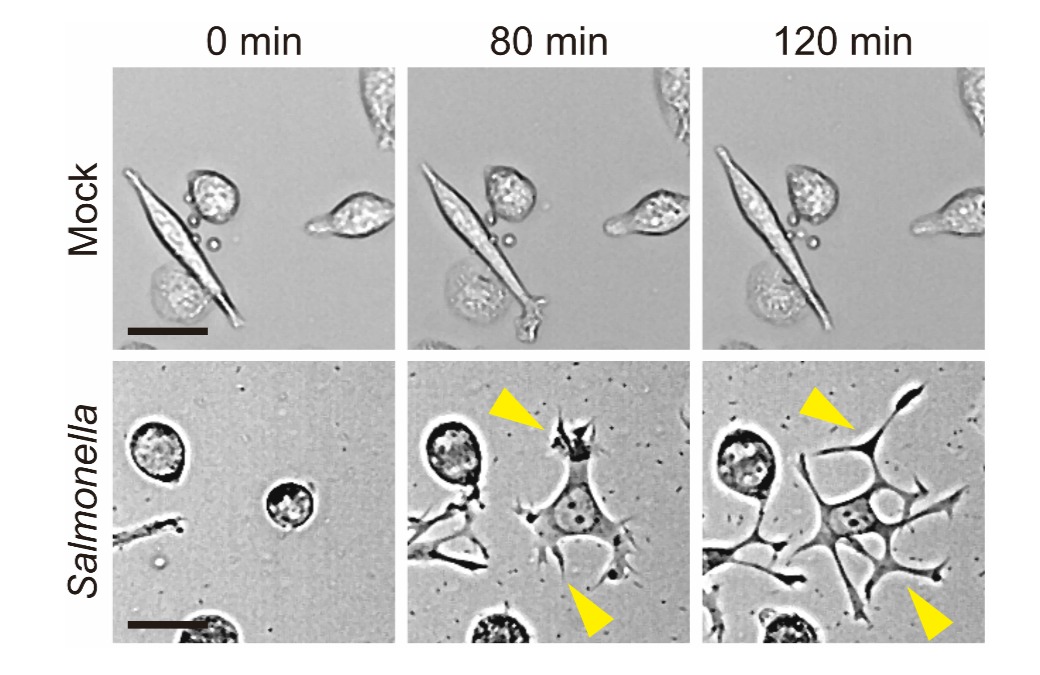

饶有趣味的是,此时在国内关于“阿瓦斯汀事件药物不良反应”的事件刚刚平息。阿瓦斯汀正是上文所说贝伐单抗的商品名。2010年9月3日,上海第一人民医院116名AMD患者使用阿瓦斯汀治疗AMD病症,有61名出现“眼内炎”。事件已经披露,媒体纷纷质疑,阿瓦斯汀本是治疗直肠癌的药物,何以被用于治疗眼病?随后,又有眼科专家解释,阿瓦斯汀用于说明书标示外的眼科治疗由来已久,并且科学研究表明该药是安全有效的。患者出现的“药物不良反应”可能是由于阿瓦斯汀在分装过程中遭受污染所致。但事件的最终结果却让人大跌眼镜,9月22日上海药监局宣布,此次在临床上引起药物不良反应的阿瓦斯汀系“假药”。

从假说到药物

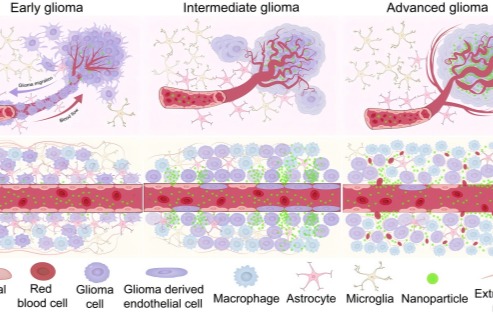

早在一千多年前,人们就已经意识到,是血液供给机体赖以生存的营养。1973年,美国科学家福克曼发现,肿瘤增生的过程伴随着新生血管的形成。福克曼进一步提出假说,如果促使新生血管形成的生长因子被遏止,癌细胞则形不成新生血管。那么,癌细胞则会被活活“饿死”。这种假说区别于传统上手术、放化疗等保守疗法。数十年后,以此假说为基础的“癌症抗血管内生药物”问世,并在临床上取得不俗的表现。福克曼也因为提出“肿瘤血管生成”学说,曾被《时代》周刊誉为“最有希望治愈癌症的科学家”。

但是,当时的技术条件下,分离出促进血管新生的生长因子并不容易。从1973年福克曼提出假说,到1983年其分离出了成纤维细胞生长因子,整整花费了十年时间。

与此同时,加利福尼亚大学的博士后费拉拉也在从事着相同的工作。在试验中,费拉拉惊奇地发现,牛脑腺的提取物可以促进血管细胞系的生长。于是他推测,一定是牛脑腺中的某种生长因子在起作用。

1988年,费拉拉入职基因泰克公司后,继续从事此方面的研究,并于1989年成功地分离了这种生长因子,因为这种生长因子只对血管内皮细胞起作用,所以费拉拉命名该生长因子为“血管内皮生长因子”(VEGF)。从此,费拉拉开始以VEGF为药物靶点,开始实践并验证福克曼提出的假说。

1993年,费拉拉制备了VEGF的鼠源性抗体,该抗体可以与VEFR特异性结合,从而使其失去生理功能。在体外试验中,鼠源性抗体可以显著抑制数种人类癌细胞系的生长。由此,VEFR抗体的临床应用价值开始显露。

为了降低鼠源性抗体的免疫原性,费拉拉将鼠源抗体的骨架换做了人源抗体IG1的部分。这样既可以保持抗体对VEGF的中和能力,又避免了异源抗体进入人体后引起的免疫排斥。这种“人源化”抗体就是后来上市的被业内人士称为“重磅炸弹”级的阿瓦斯汀。

阿瓦斯汀区别于已有抗癌药物,以VEGF为药物靶点,加之抗体的分子的药物作用,使得其临床疗效显著。在人体试验中,即使对于晚期的癌症患者,注射阿瓦斯汀也可延长寿命数月。

从福克曼提出“肿瘤血管内生”假说,到费拉拉研制出抗癌单抗阿瓦斯汀、兰尼单抗,其间历时三十余年。福克曼在基础研究中大胆的假说,最终成就了癌症治疗领域革命性的改观。因此,一度认为福克曼可能会荣膺诺贝尔医学奖的殊荣。遗憾的是,福克曼2008年去世,使这种可能变为泡影。本年度的拉斯克奖最终授予了“肿瘤血管内生”假说的后来践行者——费拉拉,这既是对该学说的最高肯定,也是对已逝的福克曼的一种褒奖。

“重磅炸弹”出世

阿瓦斯汀作为FDA批准的首个抗血管内生抗体,上市伊始就表现不俗。2005年上市之初,仅在美国市场销售额就达15亿美元,2006年销售额激增到24亿美元。医药界习惯于称年销售额过10亿美元的药物为“重磅炸弹”。而阿瓦斯汀一经问世,就成为投向医药产业的重磅炸弹。

除了目前的数种转移性肿瘤,基因泰克公司还积极地开发阿瓦斯汀的其他临床适用症,目前共有四十多种的癌症正在临床试验阶段。考虑到阿瓦斯汀的巨大的盈利空间,业内预言2014年,阿瓦斯汀将成为市场上销售收入最多的药品,成为与辉瑞公司的立普妥相比肩的“超级重磅炸弹”。后者曾是历史上第一个年销售收入过百亿美元的药品。

而阿瓦斯汀的孪生姊妹兰尼单抗,由于临床效果显著,目前已经成为治疗AMD病症的首选药物。年销售额也已经达到“重磅炸弹”的标准。

一方面阿瓦斯汀在市场上开始畅销,并称为罗氏公司最赚钱的药物。另一方面,对于其疗效以及高昂的价格,人们也争论不休。临床研究表明,阿瓦斯汀不能彻底治愈癌症,它只能延长病人数月的寿命,但是病人每年为此需要承担数万美元的治疗费用。即使在美国本土,高昂的费用也让病人和保险公司不堪重负。为此,许多机构呼吁阿瓦斯汀价格下调。迫于压力,2007年基因泰克公司曾主动下调阿瓦斯汀的售价。

今年7月,美国药监局取消了基因泰克公司关于增加阿瓦斯汀治疗乳腺癌的许可。这一最畅销的抗癌药物是否真的疗效显著再次引起人们的争议。

阿瓦斯汀的“误用”

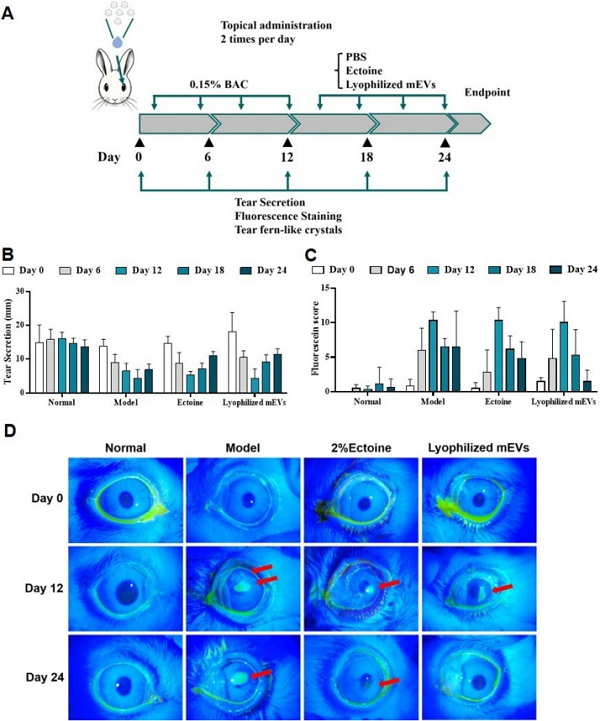

1994年,当费拉拉将研究领域转向眼科疾病时,他惊奇地发现诸如老年黄斑变性的眼科疾病均是由视网膜新生血管造成,于是费拉拉开始将VEGF抗体应用于治疗老年黄斑变性。费拉拉将阿瓦斯汀的全抗体分子进行简化,保留能够中和VEGF的抗体片段,同时将给药途径由静脉注射改为玻璃体直接注射,由此成就另一抗癌药物兰尼单抗。

试验临床试验表明,病人在玻璃体内注射0.5mg的兰尼单抗,可以显著地提高患者视力。而没有使用该药的对照组,多数病人两年后失明。于是,在2006年,阿瓦斯汀的孪生姊妹兰尼单抗被美国药监局批准用于治疗顽疾——老年黄斑变性。

药物在临床上使用,所针对的病症是有严格要求的,这被称为药物的“适用症”。到目前为止,FDA批准的阿瓦斯汀的临床适应症包括转移性结肠癌(mCRC)、小细胞分子肺癌((NSCLC)、角质母细胞瘤(GBM)和转移性肾癌。也就是说,阿瓦斯汀临床使用症并不包括治疗“老年黄斑变性”。

但是临床上,阿瓦斯汀问世不久就开始作为兰尼单抗的替代品,用于治疗AMD病症。这是因为AMD病症是由VEGF诱发的视网膜增殖引起的。而阿瓦斯汀又是该病特效药兰尼单抗的全抗体分子。相同的药物靶点、相似的分子结构,决定了阿瓦斯汀在临床上治疗AMD病症是有效的。今年6月,国外又有报道称阿瓦斯汀可成功治疗“玻璃视网膜病变”。

目前,阿瓦斯汀单剂量售价为42美元,而兰尼单抗的成本则高达1593美元。相同的疗效,不同的价格。因此,有的病人选择阿瓦斯汀也在情理之中。

阿瓦斯汀的药物作用机制是抑制体内的血管细胞形成,因此,使用阿瓦斯汀的药物最主要的不良反应是,会导致伤口愈合缓慢,严重时会发生肠胃穿孔。除此之外,长期服用阿瓦斯汀还可能引起中风、高血压等不良反应。治疗AMD本不在阿瓦斯汀说明书所标示的适用症,“眼内炎”更不是阿瓦斯汀的“副作用”,因此,国内普遍流传的“阿瓦斯汀药物不良反应”一说本身就不太科学。

商业利益作祟

虽然,在国外也存在这样的说法,“阿瓦斯汀与兰尼单抗,两者之差仅是价钱”。但是,阿瓦斯汀用作眼科治疗,毕竟药物分子、给药途径发生了改变,因此势必会带来一些问题。

大剂量的阿瓦斯汀需分装成小剂量使用,阿瓦斯汀制剂中又不含保护剂,因此这种操作在医院中进行本身就存在着药品被污染的风险。其次,阿瓦斯汀是全抗体分子,分子量约为兰尼单抗的三倍。这就决定了两者在药物代谢半衰期和药物渗透效果上存在显著差异。更为重要的是,阿瓦斯汀制剂并不是按照眼科用药的标准生产,而后者在其颗粒限制上有着明确的要求。

既然如此,那么制药公司为什么不开发小剂量的阿瓦斯汀眼科用药,或申请阿瓦斯汀的眼科适用症呢?

一想到兰尼单抗的生产厂家也是基因泰克时,答案就不言而喻了。姑且不论开发药物的新型临床适应症,需要重新进行耗资巨大的临床试验,即使阿瓦斯汀的眼科适应症被批准,基因泰克公司得到的也只是,另一重磅炸弹兰尼单抗的滞销。

商业利益的作祟使得基因泰克不会主动去开发阿瓦斯汀的眼科适用症。甚至,2007年基因泰克还向美国医生学会发出过公开信,表示反对阿瓦斯汀用于治疗AMD病症。并且,决定不再向制剂公司出售阿瓦斯汀的原料药,以保证兰尼单抗的市场份额。倒是美国眼科机构自己开始进行两种药物的比较评估,预计研究报告会在明年公开。今年9月,《自然生物技术》杂志在报道此事时指出:如果研究结果证明,阿瓦斯汀在临床上可以替代兰尼单抗,每年将会为患者节约30亿美元的花销。

尴尬局面的背后

国内关于阿瓦斯汀系假药的结论一出,似乎预示该事件已经告一段落。但是,面对兰尼单抗的高昂价格,以及AMD导致视网膜剥离甚至失明的并发症,国内临床上在权衡代价与风险、疗效与安全等问题上的尴尬局面不会消失。估计在相当长的时间内,阿瓦斯汀作为兰尼单抗的廉价替代品,用于治疗AMD的现象还会继续存在。

抗体药物基于抗体与抗原特异性结合的原理,在临床上成为药效显著的“靶向药物”,具备十分广阔的市场前景。

目前治疗性单克隆抗体的市场份额,已经占到了治疗性重组蛋白市场份额的“半壁江山”,即使是对于整个医药产业来说,单抗药物也是市场份额增长最快的品种。在FDA批准的26种单抗药物中,有四种(利妥昔Rituxan、英夫利昔Remicade、赫赛汀Herceptin、阿瓦斯汀Avastin)成为销售额超过40亿美元的“超级重磅炸弹”级药物。由于单克隆抗体药物的适用症多为肿瘤等慢性病,患者需要长期大剂量地使用,因此,单克隆抗体的市场容量相对其他治疗性重组蛋白来说,市场容量要大很多。我国目前的抗体市场容量在几十亿元,预计2015年要达到150亿元以上。

相比之下,我国的抗体药物产业尚处于起步阶段,远不能满足市场需求。目前仅有如中信国建、百泰生物等少数几家企业具备规模化生产抗体药物的能力。这其中的原因主要是,抗体药物制备技术的落后制约了整个行业的发展。

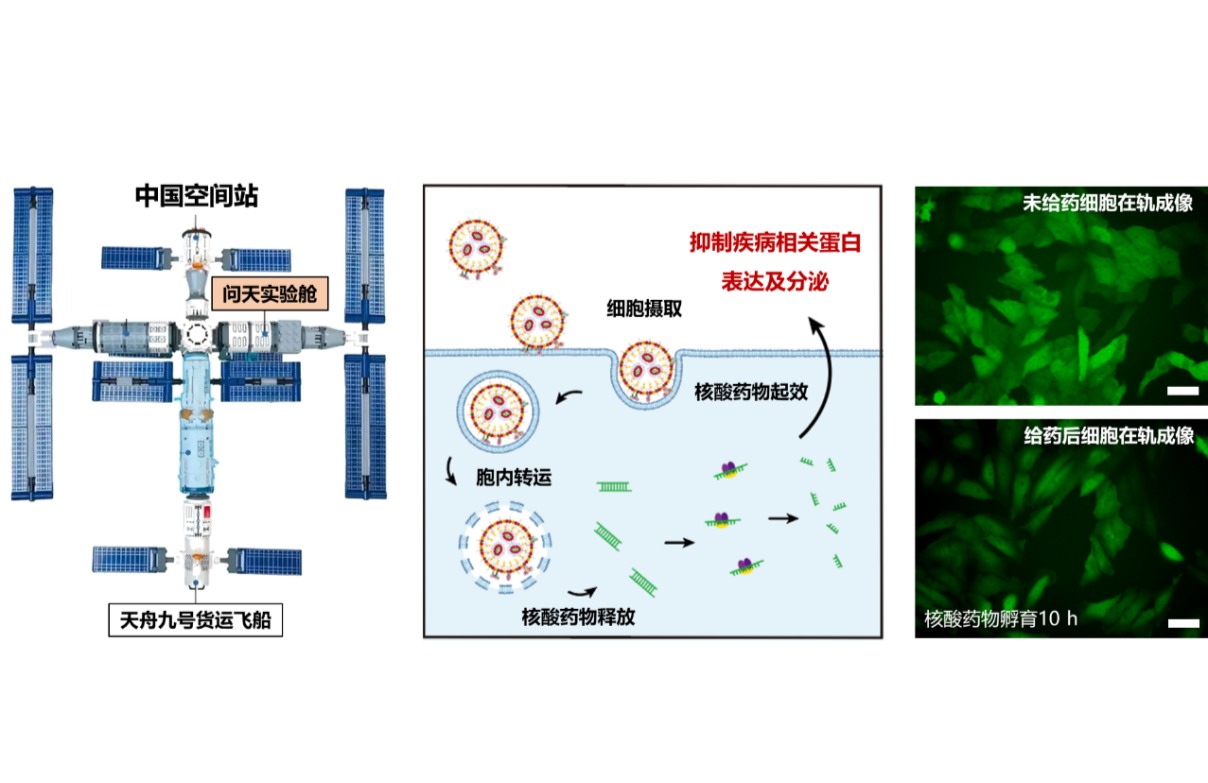

目前,国际主流的抗体药物生产工艺,是通过大规模培养动物细胞来分泌表达抗体分子。我国的抗体产业在工程细胞株构建、动物细胞大规模培养工艺以及大剂量重组蛋白生产工艺上与国外产业都存在数量级的差距。

技术的落后制约了产业的发展,产业的不兴造成了临床上抗体药物的稀缺与高价。这才是导致阿瓦斯汀适应症外使用,以及抗体药物造假的根本原因。

这让人想起了上世纪的青霉素,它作为抗感染用药挽救了无以计数的生命,但是,问世之初价格却堪比黄金。如今类似青霉素的大宗发酵制品工艺日益成熟。一针青霉素制剂的价格沦为几毛钱。由此可见,惟有医药产业自身的发展,尤其是民族抗体产业的崛起,才是解决此问题的最终出路。

【南方周末】本文网址:http://www.infzm.com/content/50746